需要の価格弾力性の基本を理解しよう-公務員試験ミクロ経済学

こんにちは。カズ。どうしたの?今日は不機嫌な感じだね。

そうなんですよ...。なんで大学の授業の教科書ってあんなに高いんですか?参考書とかは普通1000円とか2000円くらいですよね?今日ミクロ経済学の教科書を買おうと思って書店に言ったら、値段が4000円でした!ぼったくりですよ!

はは...。まぁ、大学の教科書は専門書だから、あまり買う人も多くないし、その分出版費用を回収したりするために、価格が高くなっちゃうからしょうがないよね。

そんなこと言ったって、金欠大学生にとって教科書代は死活問題ですよ!専門書ってなんであんなに高いんですかね?

確かにそうだね..(笑)。専門書が高いのにはもちろん、購入する人が多くないから1冊の価格を高くすることでコストを回収するって理由もあるけど、ミクロ経済学の「需要の価格弾力性」という観点から、上手く説明できるよ。

「需要の価格弾力性」ですか?なんか聞いたことあるようなないような…。

うんうん。公務員試験とかでは頻出の範囲になるからぜひ今日はしっかり理解しよう!

需要の価格弾力性とは?

「需要の価格弾力性」とは、「価格が1%変化した時に需要量が何%変化するか」を指します。例えば、スーパーのお惣菜などは夕方に値引きセールが始まると、一般的には買う人が増加します。このように、価格と需要量(購入される量)には因果関係がある場合があり、価格が1%増減すると取引量がどれだけ変化するかを調べたりするのが「需要の価格弾力性」です。

スーパーのお惣菜などは値引きセールが始まると買う人が一気に増えたりします(需要の変化率が高い)が、大学で勉強する時に使う専門書はどうなるでしょうか?

専門書は専門的な内容のため、その学問を専攻している大学生や学者の方など一部の人にしか買われないことのがほとんどです。一方で、その専門書がほしいという人たちは価格の高さで買うかどうか決めるわけではないため、価格を下げても需要量が爆発的に増加するということはありません。

専門書などの「需要の価格弾力性」は高くないことが分かります。このように、同じ額の価格の値引きでも需要量の増える量は財によって異なります。

さらに、同じ財であっても、当初の価格によって、需要の価格弾力性は異なることがあります。例えば、お惣菜の元の価格が500円、100円の時では、10%値引きすると450円、90円になりますが、100円から90円だとお得感があまりないと思います。一方で、50円割引ならお得なように感じると思うので、100円から90円に値引きした時と比べると、需要量の増加の伸びが異なるかもしれません。

はじめはイメージするのも難しいかと思います。そこでまずは、「専門書」と「ケーキ」という2つの財を例として見ていきましょう。

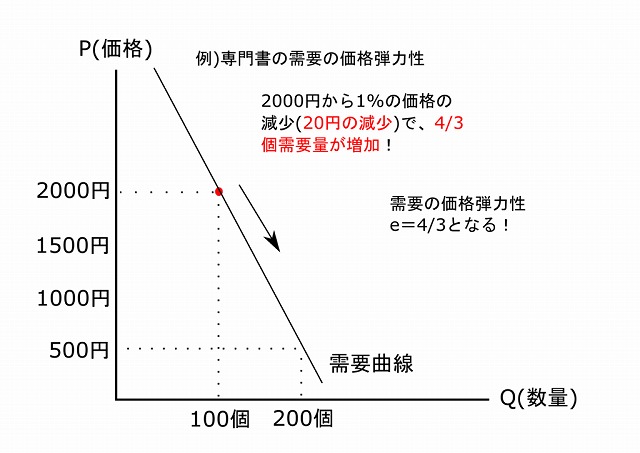

まず、当初の価格が2,000円の「専門書」と「ケーキ」があるとします。

専門書もケーキも、1冊(/つ)2,000円の時、取引量は100で同じですが、需要曲線の傾きが異なっています。この時、どちらとも2,000円なので1%は20円になります。

しかしながら需要曲線の傾きが異なるため、ケーキの場合は1個の価格が20円下落すると、需要量は4個増加します。一方で、専門書は1個の価格が20円下落すると、需要量は4/3個増加します。

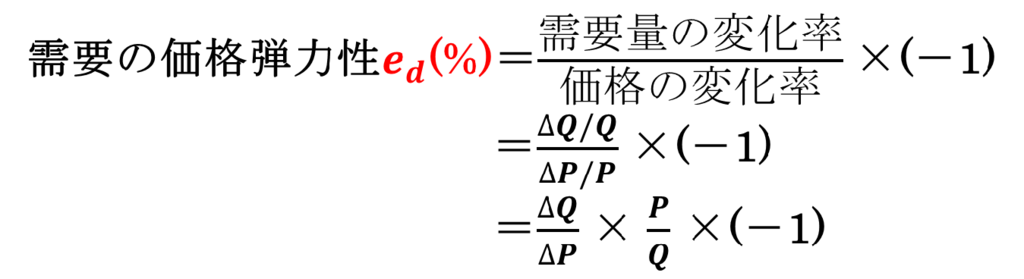

需要の価格弾力性は以下の公式を使って求めることができます。

需要の価格弾力性計算方法

※△Q/△Pは需要曲線y=ax+bの傾きaの逆数

P,Qは元々の(基準となる)価格と数量

まず、需要の価格弾力性は「価格が1%変化した時に需要量が何%変化するか」なので、需要量の変化率を価格の変化率で割ります。例えば、価格が5%下落したときに需要量10%増加した場合、需要量の増加率10%を価格の下落率5%で割ると、価格の下落1%あたり需要量は2%増加していると分かります。

変化率とは、基準となる値からどれだけ増えたか(/減ったか)を表しているため、例えば元の価格が100円で110円に値上げした時、10円分増えたため変化率は10円/100円=0.1(=10%)となります。弾力性を求める公式では、変化率を使って考えます。

公式を見ると分かるように、変化率の式を分解して△Q/△Pという形を導出していますが、これは需要曲線の傾きの逆数を表しています。逆数とは2/3なら3/2、4なら1/4というような変形のことです。

最後に、なぜ(-1)を掛けているかですが、これは通常、価格変化と需要の変化が逆向きに変化するためです。どういうことかというと、値下げしたら需要量は通常増加し、値上げしたら需要量は減少します。このように負の相関関係があるため(-1)を掛ける処理を行っています。

実際に需要の価格弾力性の公式を使うと?

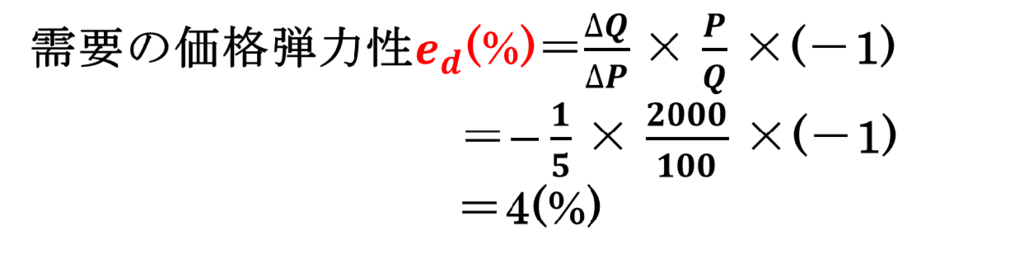

では実際に、公式を使ってケーキの需要の価格弾力性を求めてみたいと思います。元々の価格が1つ2,000円だとして、ケーキの需要曲線y=-5x+2500だとしたとき、公式に当てはめると以下のようになります。

公式を見ても分かるように、1%価格が減少(20円の減少)すると4個需要量が増加していることが分かると思います。

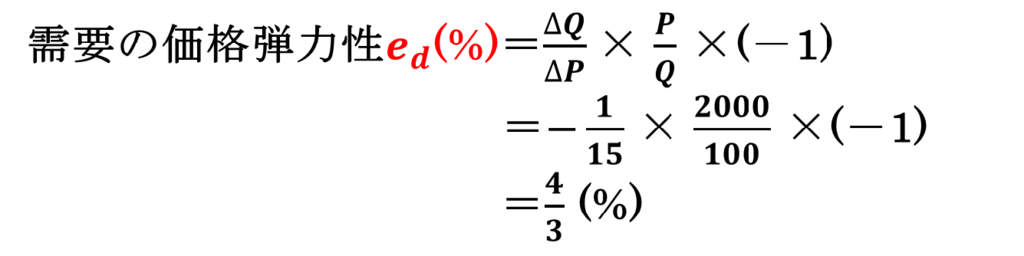

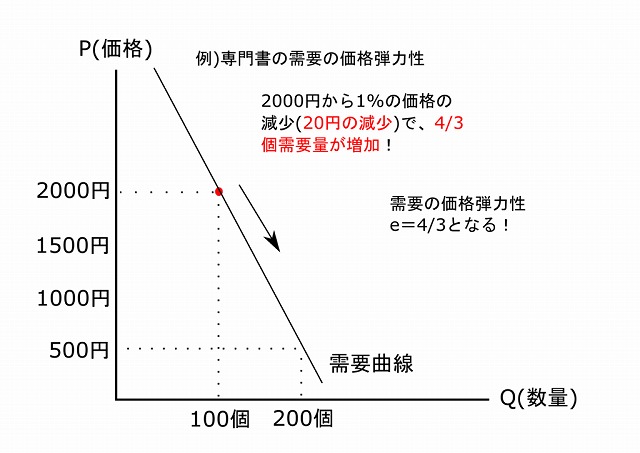

次に、専門書の「需要の価格弾力性」を公式を使って求めてみたいと思います。ちなみに、専門書の需要曲線はy=-15x+3500だとします。

上記の計算結果より、専門書の需要の価格弾力性は4/3になりました。ケーキの需要の価格弾力性と異なり、専門書の需要の価格弾力性は小さくなっていますが、これは3%(60円)価格が下落してようやく4冊需要量が増加することになります。このように、専門書など需要の価格弾力性が低い財は、価格を下げても需要量の増加の伸びが大きくないことがあります。

同じ財の価格が異なる時の需要の価格弾力性は?

今回は、異なる財が同じ価格の時の需要の価格弾力性の違いについてみていきましたが、同じ財でも価格の違いによって弾力性が異なることがあります。下記ページで紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!

bestkateikyoshi.hatenablog.com